钢结构能架起普通人的家吗

2016中国钢结构发展高峰论坛召开

■本报记者陆奇

钢结构产业是绿色、环保、可持续发展的新兴产业,是消耗钢材的主要产业之一。但“十二五”期间,钢结构用钢在我国钢材产量中的比重徘徊在5%~6%之间。在大型、大范围的住宅建筑和中小跨度桥梁中,钢结构的比例不到1%,远低于发达国家水平。

有什么问题?近日,21位建筑领域院士,以及数十位企业家、专家、学者和政府主管齐聚“2016中国钢结构发展高峰论坛”,为我国钢结构发展建言献策。

技术是瓶颈

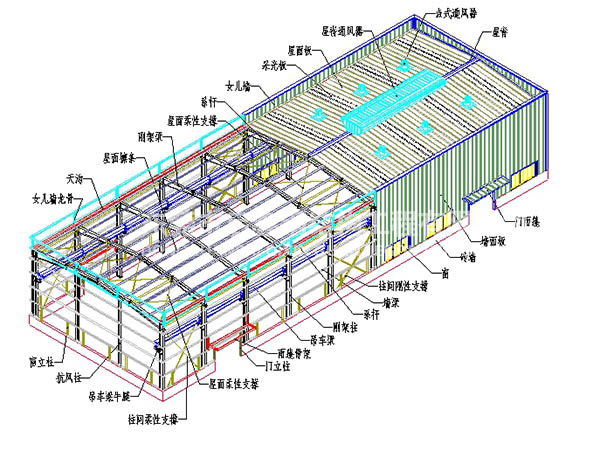

与传统的混凝土建筑相比,钢结构建筑显得“更高更冷”钢结构厂房钢材含量,多见于超高层建筑、大跨度复杂建筑、大跨度桥梁等,比如上海铁塔、国家体育场、水立方、苏通长江大桥等

“虽然我国已经成功建造了一批具有世界领先水平的标志性钢结构,但钢结构的发展仍然滞后。”中国钢结构协会会长、中国冶金建设研究院院长岳庆瑞坦言。

“首先是技术问题。”中国工程院院士周旭红表示,钢结构的优势并不能通过简单地在设计中用钢构件代替钢筋混凝土构件来发挥。问题、维护结构及其连接耐久性问题等约束尚未突破。

谈及钢结构的技术瓶颈,中国工程院院士聂建国直言,目前的情况是科研滞后于工程发展的需要。

“十一五”和“十二五”期间,钢结构相关科技支撑计划和国家“863”计划项目有18项,但重点项目只有2项。钢结构领域。

“有相当一部分科研要办理立项,但成果没有应用,而且科研成果还不够系统,容易应用。”聂建国说。

打通产业链

在周旭红看来,钢结构是建筑工业化和绿色建筑技术的必然选择,也是解决我国钢铁产能过剩的有效途径。

但在实际执行过程中,阻力很大。

“业主积极性不高,长期灌输是钢结构的耐久性不如混凝土结构,担心防火、维修等问题;设计单位的积极性不是很高,因为钢结构设计可能需要更多的时间和精力,图纸工作量比较大,他们评估的是设计费、产值和效率;施工单位不是很热情,因为一旦涉及钢结构,就必须分包,影响企业效率;钢结构企业的积极性不高,因为承接的是分包,利润空间被进一步压缩。”聂建国说。

在这种情况下如何推广钢结构?单靠市场是行不通的。

纵观钢结构应用广泛的国家和地区,如英国、日本等,对钢铁生产企业的大力推动起到了很大的作用。但我国缺乏英钢、新日铁等重视应用研究和工程推广的组织,甚至很少与建筑行业交流。

周旭红介绍,目前,重庆已开始试点建立以钢厂为主导,建筑、房地产、建材企业参与的龙头企业或产业联盟,开展钢结构建筑试点推广。将是一个好的开始。

为此,专家呼吁政府在起步阶段和成长期推动钢结构住宅产业化发展,统筹优化全产业链,破解发展瓶颈问题,让钢结构住宅发展工业化尽快进入。成熟度。

满足新需求

其实早在1990年代中后期,随着钢材产量的快速增长,我国就开始大力推广钢结构的使用。去年底,国家层面再次提出,也是为了解决我国目前钢铁产能过剩的困境。

但是,据德仓二手钢结构总工程师陈一鸣介绍,所有供应端的最终接口都是用户端。

他认为,无论是解决产业链各方利益冲突,还是解决钢结构面临的技术突破、管理理念提升等诸多问题钢结构厂房钢材含量,最终目的都是为了用户。充分统一市场需求,实现市场的大力推动。

某钢结构公司的CEO对此深有体会:“以前是做钢结构建筑的,现在是做钢结构建筑的。因为只有通过建筑体系建造的产品才能最终得到客户的认可。”

“只有用户掌握了优势,市场才能形成有效需求,才能很好地刺激消费。”陈一鸣说:“比如钢结构建筑的墙体比较薄,可以得到更多的使用面积,这是一个很大的吸引力。”

除了试点示范,提升产业化水平也是钢结构推广面临的棘手问题。钢结构建筑能否在商品房开发序列中得到广泛认可,成为企业最关心的问题。

对此,陈一鸣表示,钢结构的推广要有明确的方向,新技术的优势要与老百姓的消费需求很好的统一。

中国科学杂志(2016-02-17第一版花絮)